最終更新:2023/02/02

化粧品のサンプル配布は薬機法で違反になる?

今回は、化粧品をサンプル・プレゼントとして配布する場合の規制について解説していきます。

薬機法とは

「薬機法」とは正式名称「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」で「医薬品医療機器等法」と略されることもあります。2014年の法改正に伴い、薬事法から薬機法に名称が変更されました。

「薬機法」は、どのような広告表現が違反となるのかを、「医薬品等適正広告基準」としてまとめており、厚生労働省が管轄しています。製造、表示、販売、流通、広告、市販後の安全対策などにも関わる法律で、保健衛生上の危害の発生及び拡大の防止・指定薬物の規制・医薬品や医療機器、再生医療等製品の研究開発の促進を目的としています。

薬機法は医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器、再生医療等製品について規制しています。医薬品は病気の診断や予防、治療に用いられるもので、医療用医薬品・一般用医薬品・要指導医薬品に分けられます。

医療用医薬品は、医師の商法により薬剤師のいる薬局で購入できます。一般医薬品は、薬剤師のいる薬局やドラッグストアで購入できる第一類医薬品、薬剤師もしくは登録販売者のいる薬局やドラッグストアで購入できる第二類医薬品、第三類医薬品に分類されます。要指導医薬品は医療用に準じた医薬品です。

リスクが不確かなものや、劇薬などで自由に手に取ることができない場所においてあります。薬剤師から対面で指導を受けて文書で情報提供を受けると購入することができます。医薬部外品は人体に対する作用が緩和なもので、医療機器でないものをいいます。

医薬品と化粧品の間に位置し、有効成分が配合されたもので、成分表示は自主基準です。化粧品は、人体に対する作用が緩和なもので、皮膚や髪、爪の手入れや保護、着色、賦香を目的として用い入れられるものです。

そのサンプルは開発中?開発後販売後?

そのサンプルが販売前の物なのか、既に販売されているものなのかによって答えが大きく変わってきます。

まずは開発後、販売後の場合について説明したいと思います。

化粧品サンプルを作るには業許可が必要

化粧品の場合、サンプルを作るには業許可が必要になります。自社で化粧品に関する業許可を持っていない場合は、そもそもサンプルを作って配ることができません。

自分で使う分には勝手に作っても問題ありませんが、作った上で、たとえ無償であっても自分以外の他人に渡す、配るということが法律上で違反になります。

自社で作っていない場合はOEMにて作る場合があると思いますが、その場合は例えサンプルであってもOEMに依頼することになります。

その他、よくある違反例

勝手に小分けする

よく見かける違反事例としては、通常商品があって、サンプル用の小さい容器に入った商品がない場合、自社で小さい小分け容器に入れて、サンプルを作るという事例をとにかくよく見かけます。特に展示会に出店用に小分けサンプルを作るという事例です。

これに関しては、自社で業許可を持っていない場合は薬機法違反となります。例え小さいサンプルであっても、依頼しているOEMメーカーに作ってもらう必要があります。

勝手にシール貼り、デコレーションをする

こちらもよく見かける例です。

サンプル用に小分けしたサンプルにシールを貼る、正規品にシールを貼ったり、その他セット品を作るなど、いわゆる包装作業と呼ばれる行為をするには、こちらも業許可が必要なため、許可がない場所で勝手に作業をしたサンプル品は薬機法違反となります。

上記同様、OEMメーカーに依頼をする必要があります。

開発中のサンプル配布の規制は?

こちらについては、あまりにも情報が少ないため分かっていない部分がありますが、各情報をまとめてみました。

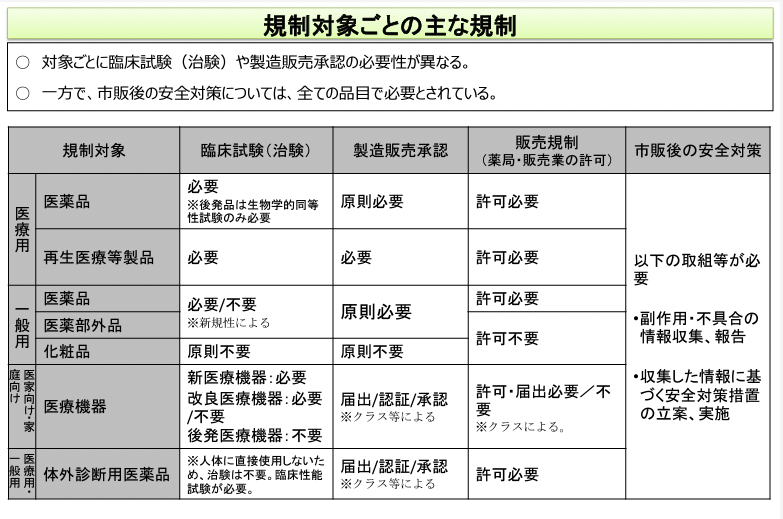

通常医薬品は開発中のものでも申請が必要となりますが、化粧品、医薬部外品に関しては下記の通り原則申請等が不要のため、販売後に様々な薬機法を含む法規制の対象になることが考えられます。

引用: 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律の概要 厚生労働省

サンプルの配り方には注意も必要

では、開発中であれば何でもしてよいのかというとそうではないように思います。

サンプルの場合、何のブランドの何の商品であるかが分かった上で、サンプルのモニターを行った場合は広告になってしまい違反となるようです。

ですので、例えば開発中の化粧水のモニターを募集する場合は「化粧水A」など何の商品か分からないように配慮し、適当な名称をつけてモニター募集をする必要があると思われます。

治験に係る被験者募集の情報提供の取扱いについて 平成11年6月30日 医薬監第65号 各都道府県衛生主管部(局)長宛 厚生省医薬安全局監視指導課長通知 今般、治験を円滑に推進するための検討会の報告書が別添のとおりとりまとめられ、そ の中で、

「薬事法においては、治験薬の商品名を特定しない範囲で治験薬につき情報提供 を行うことは可能であると考えられる。」旨記述がされている。

これは、薬事法(昭和35年法律第145号)に基づく広告の取扱いについて、平成10年9月29日医薬監第148号により、その該当性について示したなかで、治験の実施に当たり被験者を募集する ために情報提供を行う場合であって、治験薬の名称、治験記号等を表示しない場合は、同 通知、「特定医薬品等の商品名等が明らかにされていること」に該当しないことから広告 には該当しないことを踏まえた記述であり、この報告書のとおり、被験者の募集を実施す ることは差し支えないものである。

なお、医療法(昭和23年法律第205号)では医業等に関する広告が規制されており、医療機関 関が行う治験については医業に該当することから、医療機関外に情報提供を行う場合、治験を実 施する医療機関の名称等を掲げることはできないこととされているのでご留意願いたい。

※ ( )書きの部分は、平成13年1月31日付医薬監麻第50号にて削除

東京都福祉保健局 令和4年度 医薬品等広告講習会 資料 第4章 表示・広告関連通知等

その他注意したいこと

- 完全にクローズドで行い、モニター治験者のSNS等への投稿は控えてもらう

- 簡素な秘密保持契約など、情報漏れに注意する

- 安全性や何か肌トラブルがあった時のことを考え、運営側の連絡先を明記しておく

- モニター治験者の住所や連絡先等を把握し、いつでも相互連絡を取れるようにしておく

- サンプルは使い切る、使い終わったら廃棄してもらう、回収するなどの対応

サンプル配布にあたり、このあたりの対応をしていく必要はあるかと思います。

※今回の情報では、情報が少ないため分かる範囲にて調べました。もし、情報が間違っている、より適切な表現があるなどの場合には、お手数ですが運営担当までご連絡頂ければと思います。

まとめ

薬機法は正式名称「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」で、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器、再生医療等製品についてどのような広告表現が違反となるのかを、「医薬品等適正広告基準」としてまとめており、厚生労働省が管轄しています。

医薬品の無料サンプルを配布する場合は、医薬品の授与にあたるため、薬局の開設もしくは医薬品販売業の許可が必要になります。 業として商品を流通させるかどうかが重要です。 社内研修で自社のサンプルを配布することは可能となります。

業許可取得前に社外へ流出させてしまうと、薬機法違反になる可能性がありますので注意が必要です。